“醫療器械很難投,要在很小的門類中找機會,但很多人都不專業。”

“安裝一顆心臟超過100萬。價格非常令人咋舌,還只是設備,不包括手術費用,這不是普通患者能承擔得了的。”

心臟是人體最大的發動機,堪稱人體最“硬”器官之一。人工心臟也成為最復雜最精密的醫療器械,被譽為“醫療器械皇冠上的寶石”。最近,就有醫療投資人把眼光放在了人工心臟上。

前不久,醫療企業永仁心完成近一億美元A輪融資,由北京科興中維領投,太平醫療健康產業基金等跟投,現有股東Vivo Capital(維梧資本)追加投資。這家企業的核心產品就是植入式左心室輔助裝置EVAHEART(人工心臟)也是國內唯一同時獲批短期治療、長期治療雙適應癥的人工心臟。

這里引發關注的一方面是在創新藥投資疲軟的環境中,投資人們再度對醫療器械重啟投資熱情,另一方面,此次的投資方——北京科興。

事實上,過去兩三年受國際局勢和新冠疫情影響,醫療產業相關投資熱潮一直持續。但不少投資人對記者吐槽,“中國真正有能力投醫療健康的機構不超過 30家!這些基金都是踩了無數坑才跑出來的。醫療投資看起來很美好,但坑很多,器械更是很細分專業性強。”

這位投資人過去兩年看了國內大大小小的熱門項目,他坦言這些項目雖然估值很高,但是在市場空間、全球競爭力和技術獨創性上還不夠優質。雖然后續紛紛獲得了融資,還有成功上市的,但在二級市場上不到一年時間就迎來市值下撤,多家企業跌回發行價。

“醫療器械現在市場中屬于非常有前景的項目,不少投資人在選擇投資項目的時候,都會選擇投資器械。而且醫療器械業規模現在擁有將近萬億元。”

01

險資、外資都來了

“大有來頭”的投資方關系密切

心臟移植一直以來都是治療終末期心臟衰竭最有效的手段,但由于供體稀缺,人們開始把目光轉向人工心臟。永仁心醫療這家公司成立近十年,主要聚焦心衰重癥全線產品。

在此前,2021年,維梧資本就投資數千萬美元完成了對永仁心醫療的控股收購。維梧資本是美籍華人孔繁建博士和美籍猶太后裔Edgar Engleman博士共同創辦的專注醫療投資的美元機構,自2006年開啟第一筆投資以來,在國內出手了近百個項目,包括藥明康德、諾誠健華、維昇藥業、和睦家醫療、締脈生物 、ESCO、泛生子等。

說起來,維梧資本和科興也是有著密不可分的關系。根據界面消息,2020年5月有消息稱,維梧資本和尚珹資本向北京科興中維投資1500萬美元,用于公司新型冠狀病毒滅活疫苗克爾來福(CoronaVac)進一步的研制工作,兩家機構以可轉債的形式各提供750萬美元資金,到期后投資者可以選擇將其轉換為有息貸款或科興中維總股本的各7.5%。

在公開報道中,2016年北京科興推出全球首支手足口病疫苗后最被外界看好,但不久被爆管理層尹衛東與潘愛華展開股權紛爭。起因還要從2016年1月說起,尹衛東聯合賽富基金等外資機構,組成買團A,以每股6.18美元的報價,對科興生物提出私有化要約。之后,不到三天功夫,潘愛華也火速聯合中金、中信等內資機構組成買團B,以每股7美元的報價,提出競爭性要約。此后AB團競相提價。科興生物控制權隱藏的歸屬矛盾,終于在潘、尹之間浮出水面。2018年潘愛華甚至上演帶領二十大漢來到科興辦公室搶奪重要資料的戲碼。后來到2020年初,新冠疫情爆發,股權紛爭被擱置一旁。尹衛東轉身啟動名為“克冠行動”的疫苗研制項目,在政府支持下,成為最早一批疫苗國家隊成員。

也正是此時,2020年12月,維梧資本、永恩國際、香港俊領和自然人謝其潤增資科興中維。投資僅2個多月,2021年2月5日,科興中維研制的新冠疫苗獲批附條件上市,疫苗就成功上市。

或許也正是對科興的投資讓維梧等資本賺到盆滿缽滿,雙方關系更為“親密”,科興反向做起維梧資本的LP。天眼查顯示,維梧(蘇州)健康產業投資基金(有限合伙)公司背后股東就包括科興中維、蘇州園豐資本、北京大興發展引導基金及招商財富等。果然天下攘攘皆為利來。

還有一家投資機構不容忽視——太平醫療健康產業基金,由中國太平保險集團旗下的保險私募基金管理機構太平創新投資擔任管理人。這只基金是在2021年完成注冊和和備案,注冊規模100億元,其中太平人壽出資50億元,從當時的宣傳來看,采取直接投資和間接投資結合的投資策略,聚焦領域包括生物醫藥與醫藥外包、醫療器械與診斷、醫療服務、生物科技和醫療信息化,輻射健康科技和健康消費等。

02

1300萬心衰患者撐起萬億賽道

紅杉、鼎暉等早就盯上了

心力衰竭簡稱心衰,是指由于心臟的收縮功能或舒張功能發生障礙,引起心臟循環障礙癥候群。據統計,心力衰竭的死亡率與惡性腫瘤相當,5年的生存率僅有30%左右。目前, 全球心力衰竭患者約有2200萬人,其中,中國心衰者約1300萬,重癥患者超過70萬。隨著老齡化社會的逐漸深入,心衰也成為唯一呈增長趨勢的心血管疾病。

對于嚴重心衰患者,心臟移植和人工心臟是目前最佳的治療方法,但因為受體匹配條件等因素制約,國內心臟移植年手術量僅600例左右,也就是在100個等待心臟供體的患者里,只有一個患者能獲得機會。許多心力衰竭患者在等待供體過程中失去生命救治機會,因此人工心臟的重要性日益凸顯。

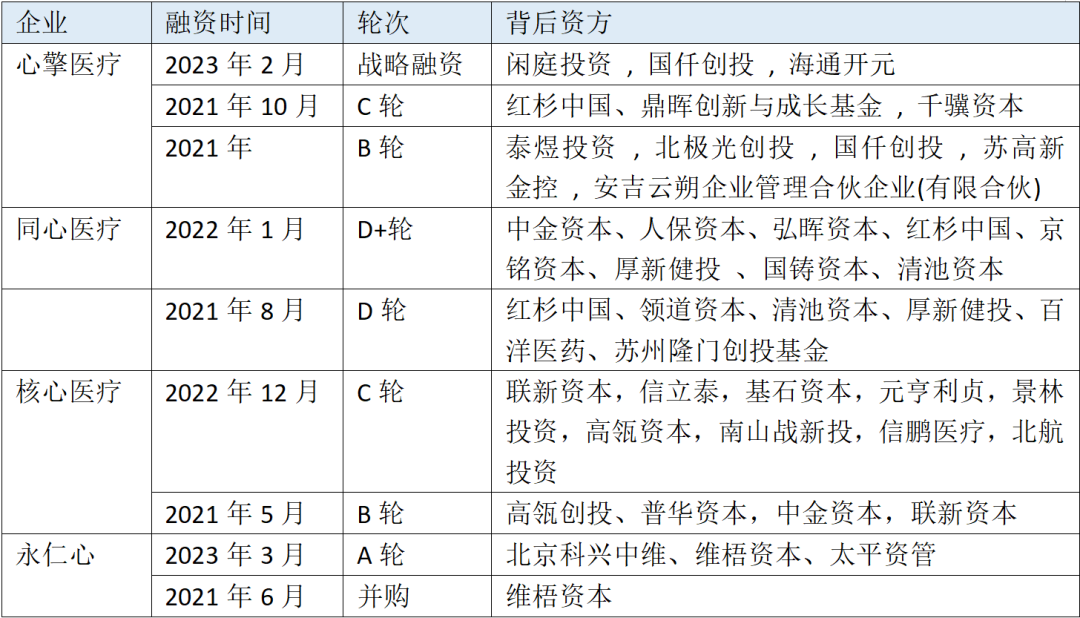

2021年以來,市場上多家人工心臟相關品牌完成融資,包括核心醫療、同心醫療、心擎醫療等都獲得過數億元投資,中金資本、鼎暉投資、紅杉中國、北極光創投等機構爭相涌入這一賽道。

ReportLinker數據顯示,全球心力衰竭治療器械市場預計將于2025年達到140億美元。由于現在美國為心衰領域的主要市場,目前少有進口產品進入中國市場。進口心臟輔助裝置價格昂貴,大部分患者無法承擔;心臟移植高度依賴捐獻者,我國以及全球其他國家均嚴重缺乏心臟供體,心臟移植手術率極低。在此背景下,人工心臟技術受到醫學界的重視。換句話說,我國心衰市場未來將是一片藍海,國內企業正迎來巨大機遇。

有投資人也表示“隨著中國心血管外科對人工心臟的關注度越來越高,尤其機械電子、材料學、臨床醫學等學科教育和科研項目日漸成熟,未來三五年,中國或將成為人工心臟的發展高地。”

不過一個不容忽視的問題是,在全球人工心臟市場,雅培、美敦力兩家企業占據了90%的市場份額,特別是雅培,先后在2018年與2019年上市HeartMate 3以及CentriMag兩款全磁懸浮人工心臟,成為最先擁有體內以及體外全磁懸浮人工心臟產品的企業。從商業化角度看,相對北美每年三千多臺的植入,國內才100多臺,普及率不高,尚處于早期。

03

“機會很多,卻很難投,投資人不專業”

據動脈橙數據顯示,過去一年,一級市場醫療器械的投融資數量(870起)較創新藥(650起)更多。在二級市場去年醫療健康領域共有82起IPO事件,其中醫療器械的數量位居首位,約占29%。

宏觀環境影響,2022年全球醫療行業融資整體趨于冷靜,節奏放緩,1億美元以上融資交易164起,不及2021年50%,尤其生物制藥,之前很多公司如雨后春筍一樣蓬勃發展,融資火爆估值過高,當寒冬來時,許多初創公司出現估值大幅下降、融資困難等窘境,甚至只能收縮管線延長生存期。

上海一位專注醫療投資的機構合伙人李飛凡告訴記者,“醫療器械比藥品有著更多的消費屬性。像骨科、眼科、牙科、康復、醫美等最具有消費屬性細分賽道,人們越來越愿意為更高的質量和體驗買單,尤其在技術升級、產品迭代后創造出了更多的新需求。所以相比藥品,醫療器械領域有著更好的發展機會。而且在進口替代以及老齡化等因素影響下,我國醫療器械行業有望迎來高速發展的黃金十年。”

從我國醫療器械市場的產品結構看,影像診斷設備占據最大的市場份額,其次是體外診斷,占據14%的市場份額;低值耗材占據13%的市場份額;剩余的市場份額被心血管、骨科及其他類器械所占據。創新企業數量也在不斷增長,2019-2021年,在醫療器械市場需求飛速增長的助推下,我國醫療器械生產企業實現了從1.6萬家到2.5萬家的飛躍。

而且隨著中國醫療器械產業的發展,全國已形成了幾個醫療器械產業集聚區和制造業發展帶,粵港澳大灣區、長三角地區及京津環渤海灣3大區域成為國內的醫療器械產業集聚區。據不完全統計,3大區域醫療器械的總產值和總銷售額占全國總量的80%以上。因為各區域所具有的條件不同,這3大產業集聚區呈現出不同的地域特點。

從市場里看,中國人醫療器械的使用比例只有美國人的1/4,所以如果整個產業往前發展會增長很快。一些很細分的領域,將來都可能是會增長十倍以上的市場空間,所以才會吸引越來越多的投資人。從去年上市醫療企業看,市值排名前三的都屬于創新醫療器械公司,包括聯影醫療、華大智造、樂普醫療,而市值超百億的企業,醫療器械類占比高達33%。

李飛表示,“醫療器械板塊有非常高的成長性,而且公司經過積累形成護城河和市場占有率,一旦龍頭地位確立就很難被突破,更容易取得長期優勢地位。比起每家創新藥企業first in class的機會,醫療器械創新更能滿足投資人的回報預期。但是難點在于如何判別,因為每個領域都很細分,今天可能研究的是某一類器械,之后要再看另一類器械時基本上就需要從頭再來,對專業能力要求非常高。”

“現在醫療投資越來越專業,門檻越來越高。毫不夸張的說市場上90%的基金投資人都很不專業。”即使了做了十多年醫療投資的李飛,現在也會時不時碰到搞不懂吃不準的項目。

另外,相對于歐美等發達國家,我國的醫療器械企業仍主要集聚在低附加值的中低端領域,企業規模呈小而散的形態,研發投入能力較弱。還有一個有意思的地方,醫療器械領域的投資人、創業者很多都是“GPS”(GE、西門子、飛利浦)出來的人,這些人都是自成體系,圈子味道很濃,所以如果不是這個圈子里的人,有好項目其實你根本就投不進去。”

中國醫療器械行業研發投入占比確實是在逐年上升,行業創新意識正在覺醒。此前對于新創公司由于未盈利,資本對這類公司并未表現出多大熱情。而在去年上交所發布上市審核規則,科創板對未盈利醫療器械企業正式開放,一定程度上給中國醫療器械行業創新、追趕國際企業帶來可能,相信這勢必也給投資人帶來了更多出手的底氣。

注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

全部商品分類

全部商品分類